Elfi Conrad erzählt in diesem Roman von der 17-jährigen Dora, die Anfang der 1960er Jahre in einem verschlafenen Nest im Harz lebt. Die Unterdrückung der Frauen, die tägliche Erfahrung von Missachtung und Reduzierung auf sexuelle Attribute machen Dora so wütend, dass sie sich vornimmt, den Musiklehrer mit eben diesen weiblichen Attributen zu verführen und sich damit zu rächen für die patriarchalen Strukturen. 60 Jahre später widmet sich Conrad dieser Zeit in der Rückschau, was besonders beeindruckend erscheint ob der Vielzahl Erinnerungen, die die Autorin noch hat und den gelegentlichen Ausflügen in die Jetztzeit als Vergleich.

Dora weiß um die notwendigen Attribute der Verführung und setzt sie gekonnt ein. Sie rechnet allerdings nicht damit, dass der Musiklehrer, Costa, ein Mann ist, der ihr zuhört, sich für sie interessiert und ihr mit seiner weichen und zugewandten Art etwas gibt, das sie nirgendwo sonst bekommt. Zuhause ist sie eingebunden in eine Vielzahl von Pflichten, angefangen mit der Fürsorge für ihre fünfjährige Schwester Birte über Einkaufen, Waschen bis zur täglichen Massage der von chronischen Kopfschmerzen geplagten Mutter. Erst nachts kommt sie dazu, sich dem Gymnasium zu widmen, das sie besucht und für welches natürlich Hausaufgaben zu erledigen sind. Tagsüber ist sie dann müde, jedoch nicht so sehr, dass sie nicht noch ihrem Freund Stefan Liebesbriefe schreiben kann. Und sie bemüht sich um Costa, mit dem sie Extra-Proben hat für die Weihnachtsmusik in der Schule, denn sie spielt die Flöte, Costa das Klavier.

Die enorme Menge an Pflichten beeindrucken, vor allem aber die gleichzeitige Unsichtbarkeit Doras. Niemand interessiert sich wirklich für sie, alle wollen was von ihr oder erwarten etwas. Rührend sind die Schilderungen ihrer schwesterlichen, eher eigentlich mütterlichen Zuwendung zu Birte. Ihre Mutter ist 1945 mit der kleinen Dora aus dem Osten geflüchtet, jeden Abend beim Massieren muss sich Dora diese Geschichten anhören, garniert mit Klagen über den Vater. Kein Interesse der Mutter an Doras Leben, obwohl sie ihre Tochter liebt, das wird immer wieder deutlich. Dora wird unterstützt, sie darf Abitur machen, soll studieren, all das, was der Mutter durch den Krieg und die frühe Schwangerschaft verwehrt blieb. Der Vater, ein schwer gebeutelter Kriegsteilnehmer und entschiedener Gegner der Nazis ist brutal und unberechenbar, die Mutter als ehemalige Hitler-Verehrerin immer noch geprägt von einem frühen Indoktriniertsein und der Trauer um das Verlorene. Miteinander darüber gesprochen wird natürlich nicht.

Die Geschichte der Eltern, das dumpfe Lebensgefühl der noch nachklingenden 1950er Jahre, die klar umrissene, scheinbar unausweichliche Rolle der Frau, all das erzeugt in Dora eine unbändige Wut. Sie wehrt sich und wird sich ihrer sexuellen Bedürfnisse bewusst, obwohl die für Frauen ja auch nicht vorgesehen sind.

Das Buch wirkt ein bisschen wie die autofiktionalen Texte einer Annie Ernaux, wir tauchen ein in eine Zeit, die sich gleichzeitig an einer Hauptfigur festmacht, die sich in ihr bewegt. Das ist bei Conrad unglaublich gut gelungen und etwas weniger schwermütig und weniger das eigene Intellektuelle betonend wie bei Ernaux, so dass ich das Buch sehr gerne gelesen habe. Ich war vollkommen gefangen in dieser Welt und empfehle das Buch sehr!

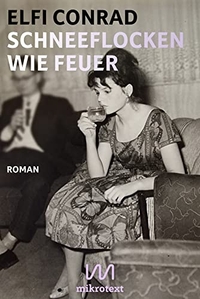

Elfi Conrad, Schneeflocken wie Feuer, urspr. Mikrotext Verlag, jetzt btb Taschenbuch, 14 Euro